-

您的購物車內沒有商品!

常言道:我們的一生總交織著各種必然與偶然,當你以為的偶然,都是人生的必然。Henry出生於奧地利,因歷史波折輾轉移居美國,其後於耶魯大學藝術學院新設的平面藝術專業課程深造,並承傳奇設計師Paul Rand,從而走上平面設計之路。後來,一九六一年為《The A si aMagazine》擔任設計總監來香港,「那是唯一一本每週發行的英文刊物,我記得大概是…可能一個半月的時間,要靠船運送到各地分發報紙。那就是我初次接觸亞洲的方式,我跟那本雜誌大概合作了兩年吧。不過最初的合約只有九個月,我來之前,對這座城市能提供什麼並不太了解。」他語氣感概言道,這場偶然的停泊,爾後成了他一生的基地,落地生根,香港亦因此擁有了「平面設計」這件事的開端。「香港,我沒有理由要離開,說真的。」Henry 接著補充說道。

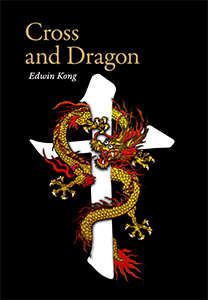

眼看一張張熟悉的標誌設計:滙豐銀行、太古城、香港置地、香港賽馬會、牛奶公司、香港電話公司、惠康、特惠牌……Henry的設計哲學始終圍繞著﹁跨文化「(Cross Culture)與」對比「(Contrast),擅長將來自不同文化的元素並陳,建構出一種跨越語境的視覺敘事方式。那種美感從不流於表面,而是透過對文化符號的拆解與重構,創造出讓人眼前一亮、別具風格的韻味。談及「跨文化」概念的萌芽,他憶起:「當年,獲得傅爾布萊特獎學金(Fulbright Fellowship)赴歐,旅居巴黎。那時有Eurorail,可以一個月無限次搭火車,白天走訪城市,晚上就在車廂裡過夜。」這一段橫越歐洲的求學與旅行經歷,彷彿也在訴說一種對文化交織的鍛鍊。他的生活亦是如此:書架上堆滿書本,劇場、音樂、畫作無一不涉獵。他坦言,縱使,對於日本浮世繪、中國書法,雖不全懂文字,卻能欣賞其中的氣韻與線條之美。設計之外,Henry亦是個跨文化的消費者,並在這些經驗裡,磨練了自己獨特的文化感知力。

.jpg)

「我是平面設計師,不是藝術家。藝術是為了自我表達,而設計是為了幫客戶向市場『溝通』。我希望人們知道這是哪家酒店、哪個品牌,不想讓人一眼就說『這是 Henry Steiner 設計的作品』。「在Henry眼中,設計的功能在於有效傳達訊息,形式只是手段,關鍵是觀者是否真正理解,並得到恰到好處的共鳴。「我深受耶魯大學老師保羅‧蘭德(Paul Rand)的啟發,老師總說:『設計不是裝飾,而是溝通。』這句話。我替客戶說話,不是替我自己,不管是書本的封面、還是肥皂的包裝,重要的都是把訊息傳遞出去。」他強調。

這樣的理念,Henry在一九七〇年代為淘大花生油設計的油罐上體現得淋漓盡致——將「油」字的三點水換成三粒花生,讓原本平凡的食用油罐瞬間生動起來。簡單的視覺轉譯,巧妙地讓消費者一眼識別產品的種類,更在潛移默化間記住了品牌的心思,令人會心一笑;還有,他多次為滙豐銀行設計的年度報告,當滙豐收購紐約的美國海豐銀行(Marine Midland Bank)那年,Henry 將封面畫面一分為二,左右各置一個象徵:一邊是香港的珍珠,另一邊則是紐約的蘋果,無一不是Henry Steiner 所信奉的設計本質,意象對比鮮明,卻又在構圖上彼此呼應,以最精煉的視覺語言讓訊息毫不費力地被讀懂,卻在觀者心中留下餘韻。

印刷品大行其道的年代,Henry總是說道:「印刷是一種媒介,不是自我表達。」設計亦然,從來不是設計師情緒的延伸,而是一種令訊息被理解的方式。正因如此,他的設計從未刻意取悅當代,而是專注於解決溝通的本質問題。也因此,無論經過多少年,這些作品依然能被不同時代的觀者讀懂,並從中辨識出清晰的訊息脈絡。

當問起還有沒有想嘗試的事情,他只是輕描淡寫地說:「我曾經很希望能在香港做動畫電影,但那機會還沒來。」那聽來乍是遺憾,實則是他對未知領域始終懷抱的渴望。九十一歲的Henry,仍像一位準備迎戰的設計師:「我從不回望過去,我期待迎來下一個挑戰。」在不斷迅速更迭的時代裡,他沒有絲毫停下腳步,持續尋覓新的問題,解構出新的答案。